▐ | 编者按

才走不远的三月,铜陵市经历了一场艰苦卓绝、顽强勇敢的疫情防控歼灭战、阻击战。面对疫情大考,学院迅速响应、主动作为,科学果断落实各项疫情防控措施,用实际行动为打赢疫情防控战“保驾护航”,守护了校园的平安,守护了学生的健康。在这场没有硝烟的战场上,学院涌现了一批不避风险、不惧困难、挺身而出、冲锋在前,为学院疫情防控做出重要贡献的教职员工。

我院现推出学院疫情防控优秀人物事迹系列报道,让我们一起走近那些默默奉献的他(她)们。

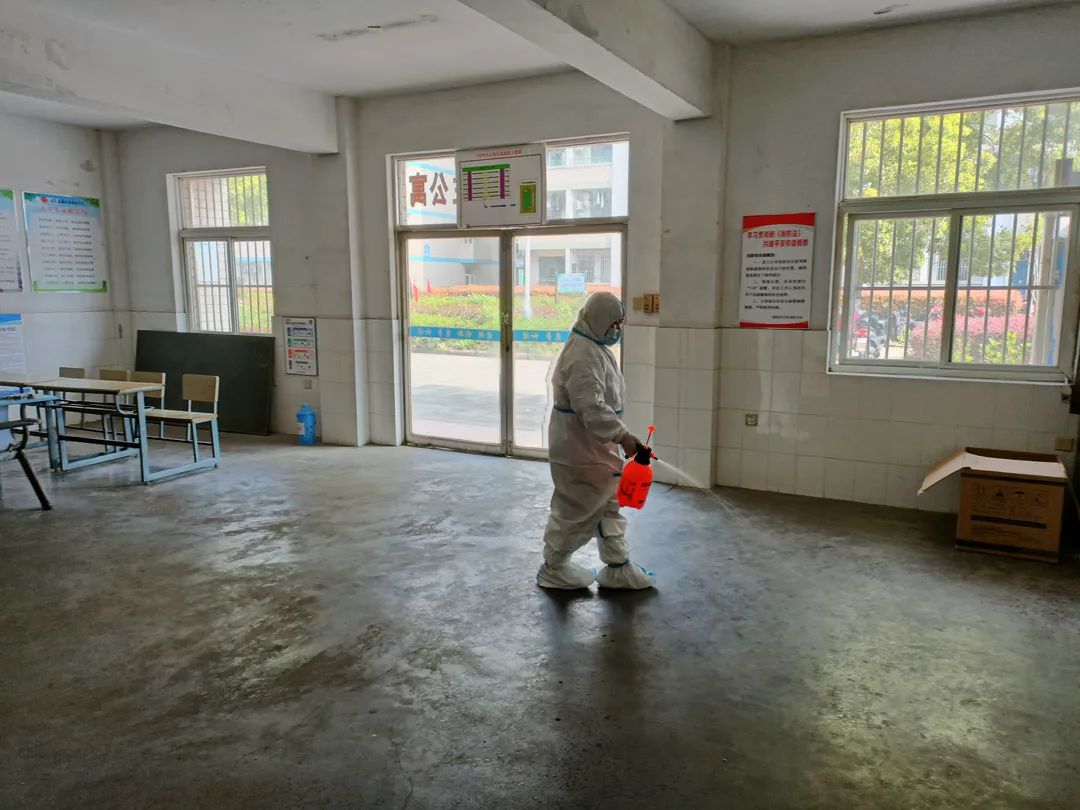

抗击疫情无小事,后勤保障是关键。自我市突发新冠肺炎疫情,学院封闭管理以来,有这么一群人,起早贪黑,忙忙碌碌。他们或埋头库房,清点发放防疫物资;或穿行于楼栋之间,做好保洁消杀;或从凌晨至夜阑,为了一餐一饭费尽心思;或默默无闻,勤勤恳恳,辛勤付出......

“老师,我们宿舍灯坏了”“老师,我们宿舍水管堵了”“老师,我们宿舍空调坏了”······这是马恒山同志经常接到的电话内容。作为学院后勤管理处维修班班长,师生们一有需要,他就会第一时间赶到现场进行维修维护,他还经常牺牲个人休息时间致力于学校设备设施的正常运行及师生安全防范工作,无论是风雨交加,还是烈日当头,从未叫过苦、喊过累。

马恒山的妻子长期在外地照顾刚出生的孙子,自己一直独自照顾八十多岁身体不好的老父亲。疫情期间,他克服家庭困难,第一时间响应学院号召,主动请缨,值守校园,舍小家、为大家。每天定时对学院配电房等重点工作区域进行巡查、调节,带领维修班组人员及时维修公寓楼中的水管漏水、排水管堵塞和照明不亮等问题,解决学生生活上的麻烦,全力保障校内水电等设备的正常运转。同时还带领维修人员对校园的围墙进行了铁丝网加固,有效防止了疫情期间学生翻墙外出等安全问题的发生。

维修岗位也许不会有什么惊天动地的业绩,但面对疫情,在平凡的岗位上用自己的双手和智慧守护全院师生的安全和健康,把自己的工作做到极致,这就是最美维修人。

随着疫情形势越来越严峻,学院全面实施闭环管理,原来聚集性的堂食方式换成了盒饭配送。近四千人的吃饭不是小事,食堂管理不能麻痹大意,更不能因为食堂卫生和工作人员健康问题影响了学院抗疫的大局。为了加强管理,张先锋同志作为学院第三食堂的经理,主动带着一家四口住进了食堂宿舍,与食堂员工同吃同住,这一住就是二十多天。

受疫情影响,食材供应不能像往常一样,物资相对紧张,张先锋每天都要打好多通电话和供应商联系,通过各种渠道购买食材,提前将各类食材准备充足,还让老婆孩子齐上阵,为教职员工做饭烧菜、打包盒饭,有时还让自己最小的孩子(6岁)帮忙收拾碗筷。他自己一日三餐,往返于食堂和宿舍楼之间,为学院5号、6号公寓的在校学生送餐,一天下来,衣服湿了又干、干了又湿,大家从没听他说过一句苦话、累话。

清晨6点,银杏物业管理有限责任公司的项目经理黄莉照例穿行在学院的各个公寓楼里,自从学院取消堂食改为送餐制度以来,学生宿舍的垃圾清理工作量剧增,为了能保证疫情期间垃圾分类工作有效开展,为学生营造干净整洁的宿舍环境,黄莉带领物业公司其他保洁人员入住学校公寓,每天趁着学生在宿舍上网课的时间,早、中、晚三次分时段、分楼层进行垃圾清理,每次清理都要至少两个小时。在此期间,黄莉还要穿上防护服,拿上消毒喷壶,去到学校各个宿舍楼、办公楼进行全面消杀和卫生清扫工作,一天工作下来,回到宿舍已经是晚上九十点。

“自从疫情以来,为了防止疫情扩散,学校实行封闭管理,对我们留校的保洁人员数量也进行了适当减少,但保洁岗位的职责要求不能减少,我们常常一个人要做以前三四个人的工作。人手不够,就每个人多做一些活儿,时间不够,就每天早起一点,只要学生平安,校园环境干净整洁,苦点累点都没关系。”黄莉一边清理手边的垃圾,一边笑着说道。

保洁员这个群体,多是退休返聘人员,虽然年龄偏大,但吃苦耐劳,任劳任怨。58岁的方满祥,去年年初与银杏物业管理有限责任公司签订劳动合同,作为保洁员来到学院工作,平时主要负责学院体育馆门前广场及周边、第一、二行政楼周边及停车场等公共区域的卫生打扫。

疫情期间,他始终坚守在校园一线,默默无闻坚持作业,每天除了吃饭和休息的时间,一直认真做好负责区域的卫生打扫工作,用手中的扫帚,守护学院的干净、卫生和整洁。他平时沉默无言,很少与人交流,和他一起工作的同事鲜少有人知道他家里的情况,只知道他做事认真负责,虽然行动比别的年轻保洁员慢一些,但是清扫工作做的极其细致,每天天不亮就能听见他拿着扫帚“沙沙沙”的扫地声,直到天黑才回到宿舍休息。无论是刮风下雨,还是烈日当头,他总是独自一人默默打扫,同事让他注意休息,他总是淡淡地说一句“我不累。”

每一位辛勤的后勤保障人员,都在用自己勤劳的双手默默守护着学院的全体师生,确保校园生活的正常运转。面对疫情重责,他们勇挑重任、他们迎难而上、他们不求回报、他们默默无闻,但却用自己平凡的身躯、恪尽职守的精神,筑起了学院疫情防控的安全防线,让我们多一份理解、多一份体恤,向他们致敬!

(撰稿:汪伊文 审核:范清义)

皖公网安备34070202000061号

皖公网安备34070202000061号